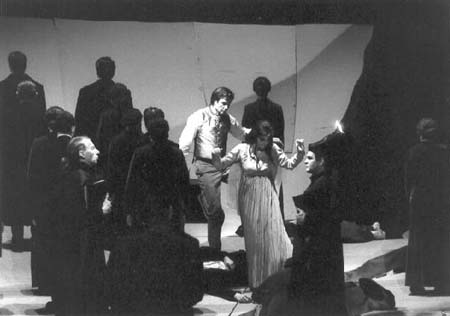

Finale I

Finale I Fotos: Thomas Ammerpohl © 1997

Finale I

Finale I

Fotos: Thomas Ammerpohl © 1997

Foto:

Foto:

Thomas Ammerpohl

GÖTTINGER TAGEBLATT, 10.Februar 1997 Übles Gelüste

Doch gar so schön geht es nicht zu in der Welt der rachsüchtigen Königin der

Nacht, des machtbewußten Sarastro, der ein lüsternes Auge auf die zarte Pamina

geworfen hat und sich insofern von seinem dunkelhäutigen Diener Monostatos nicht

unterscheidet. Der freilich kriegt für sein übles Gelüste 77 Sohlenstreiche. Ein

ziemlich böses Märchen... Zwei Priester im 3/4-Takt

Übrigens sieht Brühl Mozarts Oper keineswegs verbissen. Er läßt ausgerechnet

Tamino sich über den ersten Auftritt von Papagena vor Lachen ausschütten und

zwingt ihn unvermittelt zurück in seine edle Schweigerpose. Er läßt die

Priester, die soeben noch so ernst-edle Worte gesprochen haben, mit kleinen

Tanzschritten abtreten. Schließlich hat Mozart hier einen Dreivierteltakt

vorgeschrieben...

EIN BÖSES MÄRCHEN

Von Michael Schäfer

Wie denn - Tamino nimmt seine Pamina nicht in die Arme? Kein

mildlächelnder Sarastro, der die Liebenden zusammenführt? Was fällt diesen

modernen Opernregisseuren bloß ein?

Olaf Brühl, der Mozarts "Zauberflöte" in

Braunschweig inszeniert hat, mußte sich denn auch etliche Buhrufe gefallen

lassen, als er sich bei der Premiere am Sonnabend zum ansonsten freundlichen

Schlußapplaus auf die Bühne begab. Was er begangen hatte: Er hatte das Textbuch

ernster genommen als die Aufführungstradition dieser Oper, in die man gern die

Kinder mitnimmt, weil's halt ein Märchen ist. Ein schönes Märchen.

Und wie steht es ansonsten mit der Liebe? Da gibt

es im zweiten Aufzug fast ausschließlich monologisierende Personen. Ein

menschliches Miteinander ist nur dem Buffopaar gestattet: Papageno und Papagena

turteln nach Herzenslust. Pamina und Tamino dagegen schweigen sich an, werden

recht stumm durch ihre Prüfungen geführt - und wenn sie zum Liebesduett anheben

könnten, werden sie vom laut dreinsingenden Sarastro gehindert.

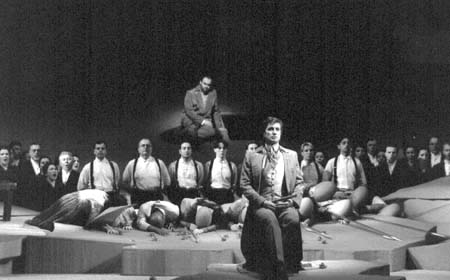

Der Lohn für

Taminos Prüfungen, das macht Olaf Brühl in seinem nur auf den ersten Blick

befremdlichen Schlußbild klar, ist in erster Linie Macht: Tamino stellt sich mit

Herrscherpose an die Rampe, er löst Sarastro ab. Letzterer, nun Priester i. R.,

hat sich im Hintergrund ein Weilchen niedergelegt. Und die brave Pamina widmet

sich erst einmal ihrer von Sarastros Leuten soeben erstochenen Mutter.

Reiner

Wiesemes hat zu dieser sehr texttreuen, kompromißlosen Deutung eine abstrakte

Bühnenlandschaft gebaut, die Innensicht eines geborstenen Globus, bisweilen mit

Himmelskartenprojektionen dem Reich der "sternenflammenden Königin" zugeordnet.

Störend nehmen sich in dieser Welt einzig reale Requisiten aus: Bühnenschwerter,

-dolche und -lanzen wirken hier merkwürdig naiv.

Das Braunschweiger Sängerensemble widmet sich seinen

Aufgaben mit großer Sorgfalt. Jörg Dürmüller ist ein sehr hell timbrierter,

stimmlich etwas unflexibler Tamino, Dorothee Tsalos eine zarte, anrührend

gestaltende Pamina. Ann Liebeck als Königin der Nacht hat Mühe mit den

Spitzentönen, dem Baß von Martin Blasius fehlt es zum Sarastro noch ein bißchen

an Schwärze.

Dafür nimmt Peter Bording als Papageno die Herzen der Zuschauer

im Sturm - sowohl mit seinem angenehm unklamaukigen Spiel als auch mit seinem

warmen, schönen Stimmklang. Jari Hämäläinen am Dirigentenpult führt Orchester

und Sänger mit viel Schwung und Feuer.

Diese bemerkenswerte Interpretation

ist ein wenig sperrig, nicht leicht eingängig. Sie wird es möglicherweise im

Spielplan nicht leicht haben. Aber die Auseinandersetzung lohnt sich.

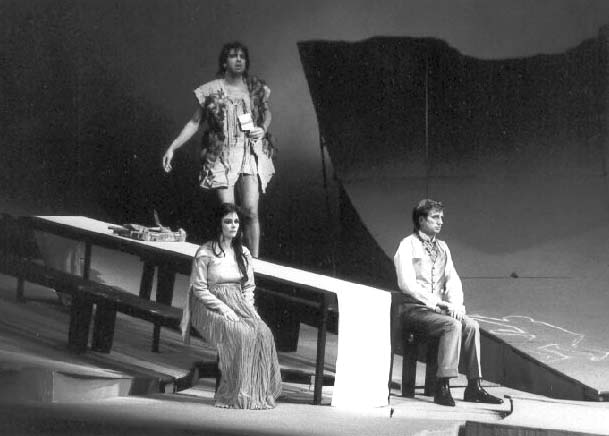

Feuer- und Wasserprobe

Feuer- und Wasserprobe

Foto: Thomas Ammerpohl

orpheus / Mai 1997

Ganz am Ende gelingt Regisseur OLAF BRÜHL in seiner ZAUBERFLÖTE eine dichte Bildlösung: Wenn die Prüflinge Pamina und Tamino durch eine Menschengruppe schreiten, fallen einige Personen um und werden von den beiden in die Spalten der von REINER WIESEMES gebauten, im Halbrund ansteigenden Wüsten- oder Mondlandschaft gestoßen. Sarastro übergibt seine Macht an Tamino, weil dieser im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gehende Typ nun paßt. Absolvierte Anpassungsrituale an eine Gesellschaft, die nicht hinterfragt werden darf, sichern deren Kontinuität. ( ... )

GEMISCHTE EINDRÜCKE

Von Joachim Lange

Papageno ruft vergebens

Papageno ruft vergebens

Foto: Thomas Ammerpohl

BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG / Feuilleton, 10.Februar

1997 Öd und leer ist diese Welt

Und auf einem anderen Stern scheint ja diese "Zauberflöte" zu spielen. Nacht

und Nebel hüllen die unsichtbare Schlangentötung durch die drei famosen Damen

(Brigitte Wohlfahrt, Michelle Breedt, Shauna Elin) ein. Und erst allmählich

schält sich daraus so etwas wie Landschaft hervor. Doch die ist so öd und leer

wie die Welt am ersten Schöpfungstag. Wie zu einer parabolformigen roten

Mars-Arena geformt liegen da im Bild von Reiner Wiesemes flache Felsschollen,

die sich (Auftritt Königin der Nacht) auch zu einem feurigen Schlund öffnen

können. Ein Bild, einfach, doch wirkungsvoll, das sich vielschichtig verändern

läßt und in der phantasievollen Lichtführung (Wolfgang Will) teils

bizarr-phantastische, teils auch mystische Dimensionen erhält, wenn Felsen und

Menschen optisch eine alte astrologische Sternenkarte umgibt.

Überflüssige "Buh"-Rufe

Ob sich Im Schlußbeifall die "Buh"-Rufe nun gegen das Bild oder die Regie

richteten, bleibt offen, weil sich Bühnen- und Kostümbildner Wiesemes im

Gegensalz zu Regisseur Olaf Brühl nicht zeigte. "Buh"-Rufe, die so überflüssig

wie ein Kropf waren, denn insgesamt wußte Brühl diese "Zauberflöte" interessant,

kurzweilig und doch nicht oberflächlich zu erzählen. logo - Rundfunksendung

NDR 4, 10.Februar 1997

Olaf Brühl: Natürlich erwarten die Menschen am Schluß ein

freudiges Tableau, festliche Stimmung. Das war für mich einfach 1997 nicht

inszenierbar, weil diese Zukunftsutopie, die Mozart dort vielleicht - allerdings

auch sehr abrupt ! (Der Jubel dort geht über Leichen: Pamina muß über die ihrer Mutter steigen) - auftreten läßt, die kann ich jetzt 200 Jahre später nur noch

sehr schwer nachvollziehen - also die Vision schon, aber was ist jetzt 200 Jahre

lang aus der Zauberflöte geworden? - und mit all diesen Gedanken und Idealen? -

und am Ende dieses Jahrtausends, was da in unserer Gesellschaft jetzt geschieht,

läßt nicht sehr viel Hoffnungsfreude zu. Das alles muß sich für mich in einer

Aufführung spiegeln. Wenn sie nicht einfach nur ein kitschiger Wunschtraum sein

soll, sondern den Menschen sagen soll, was sie betrifft.

Sprecherin: Die Inszenierung des 40jährigen Gothaers ist

aber nicht vordergründig politisierend. Die Gesellschaftskritik macht sich nur

sehr subtil bemerkbar, zum Beispiel in der Interpretation der Rolle der Königin.

Olaf Brühl: Die Königin ist für mich ja auch nicht jetzt

einfach die negative, hysterische Ziege, als die sie meistens dargestellt wird.

Also ich habe versucht zu zeigen, daß sie um ihr Menschsein kämpft, daß sie

keine Chance hat gegen den Rationalismus der Herren. Und dieses

Herrenmenschentum wird sie dann am Schluß ja wirklich "zernichten" - und das

sieht sie voraus. Wenn die Königin den Sonnenkreis zurückhaben möchte, weiß man

ja nicht, was sie damit tun würde. Vielleicht möchte sie ihn nur wieder ruhig

stellen. Aber was die Männer mit dem Sonnenkreis tun, das weiß man spätestens

seit Hiroshima.

Sprecherin: Für Brühl ist die Zauberflöte keine Märchenoper.

Zwar benutzt sie, wie jedes gute Theaterstück, phantasievolle Elemente, aber

wichtiger sind dem Regisseur die menschlichen, gesellschaftlichen und

politischen Fragen, die Mozart und sein Librettist Schikaneder, in dem Stück

behandelt haben. Olaf Brühl war jahrelang Meisterschüler der Choreographin und

Regisseurin Ruth Berghaus.

Olaf Brühl: Natürlich hat dann die Berghaus einen noch

weiter geschärft in der Richtung. Also darauf zu achten, daß man die Konflikte

herausarbeitet zwischen den Figuren - und ich finde, dann wird eine Aufführung

einfach auch ein bißchen spannender, als wenn das alles so ein Einheitsbrei ist.

Sprecherin: Das ist die Braunschweiger Aufführung wirklich nicht. -

Peter Bording:

Wir haben versucht, da etwas vom Naturmenschen - nicht so ein lustiger Naturbursch, wie das halt so üblich ist - aber von allem etwas mitzugeben: Tarzan, Indianer, Aboriginal. Und diese Weisheit von Papageno, bin ich überzeugt, ist in einem Stein, ist in den Bergen, ist in den Büschen, in den Blumen - da ist seine Weisheit.

WAHRHEITSSUCHE AUF EINEM ANDEREN STERN

Von Rolf Heckelsbruch

Wie viele kluge Denker haben Mozarts

und Schikaneders "Zauberflöte" zu ergründen versucht? Wie viele Deuter haben

sich ans Werk gemacht, die Oper inszenatorisch zu entschlüsseln? Als heiteres

Volksstück, als symbolbefrachtete Weisheitslehre, als Kampf von Nacht und Licht,

von Gut und Böse. Begegnung von kreaturlichem Leben und hochgesinntem Edelmut.

Das Rätsel bleibt, weil alle diese Attribute in ihr versammelt sind, so wie

Mozart das wunderbar Einfache mit dem dramatisch Hochvirtuosen, die schlichte

Harmonie mit der "gelahrten" Fugentechnik verbunden hat.

Und auch das

vermeintlich Gute (Sarastros Begierde auf Pamina ist unübersehbar) und das Böse

(Königin der Nacht) lassen hier sich nicht fein säuberlich trennen. Denn wenn am

Ende, wie jetzt in Braunschweigs Neuinszenierung der "Zauberflöte" durch Olaf

Brühl, die "sternflammende Königin" und ihr lanzenbewehrtes Amazonen-Fähnlein

von der Priestergarde niedergemacht worden sind, beugt sich in dem die "Strahlen

der Sonne" begrüßenden Jubelchor doch wenigstens Pamina trauernd über ihre tote

Mutter. Und während von oben Sarastro - der hünenhafte Martin Blasius gibt ihn

mit in sich ruhender Würde und einer auch in den tiefsten Lagen noch kraftvollen

Stimme - in einer Pose wie Michelangelos Gottvater auf die weihevolle Szene

schaut, sitzt vorn auf einem Schemel, nun im grauen Frack der "Eingeweihten",

der jugendliche Held Tamino. Desillusioniert? Zumindest doch so teilnahmslos,

als gingen ihn der Geliebten Trauer und der Priester Jubel nichts mehr an. Fast

wie ein Mensch von einem anderen Stern.

Papagenos pfiffige

Lebenslust, Taminos hochgestimmter Idealismus und das priesterliche Pathos der

Weisheitslehrer hielten einander die Balance. Es gab ein paar Ungereimtheiten.

Wenn Tamino links aus der schwartigen Schlangenhöhle wankt (rückwärts, Achtung:

Stolpergefahr), später über das unsichtbare tote Monster rechts ortet, leuchtet

das nicht ein. Es gab einige Steifheiten (Tamino, Pamina) in der Personenregie.

Aber doch viel mehr Witz, vor allem auch durch das natürlich lebendige Spiel von

Peter Bording, ein gutgebauter Bilderbuch-Papageno, mit einer herrlich runden,

vollen Slimme. Und auch an Poesie mangelte es dieser Inszenierung nicht.

Beispielswelse die Szene der tanzenden Tiere (hübsch wischt sich das Krokodil

seine Tränen) oder das Bankett der Eingeweihten auf schiefer Ebene und vor allem

die fackelleuchtende Prüfungsszene. Das überzeugte. ( ... )

3 Knaben retten Pamina

3 Knaben retten Pamina

Foto: Thomas Ammerpohl

Sprecherin: Das

Braunschweiger Publikum stutzte bei der letzten Szene. Da wird die Königin der

Nacht von den Männern Sarastros, des Herrschers des Sonnenreichs, umgebracht.

Das Liebespaar Tamino und Pamina sieht sich noch nicht einmal an. Die Stimmung

ist etwas bedrückend. Untypisch für eine Inszenierung der Zauberflöte. Der

Regisseur Olaf Brühl hat die Szene bewußt anders gestaltet.

Der Niederländer Peter Bording singt den Papageno. Er spielt ihn sehr intensiv und körperbetont. Mit einem Lendenschurz bekleidet, wirkt er sehr sexy.

Finale II

Finale II

Foto: Thomas Ammerpohl